企業の収益向上には、正確なコスト管理が欠かせません。しかし、従来の手作業やExcelによる原価管理では、データの分断や入力ミスが発生しやすく、経営判断の精度を低下させる要因となっています。

本記事では、原価管理の重要性や主な課題を整理し、原価管理システムの導入メリットや選定ポイント、導入ステップについて詳しく解説します。

- 1. 原価管理とは?なぜシステム化が必要なのか

- 2. 原価管理における主な課題

- 3. 原価管理システム導入のメリット

- 4. 原価管理システムの選び方

- 5. 原価管理システム導入のステップ

- 6. まとめ

お役立ち資料を

無料公開しております

ERPを活用したプロジェクトごとの

原価管理~個別原価管理の基礎知識と課題を解説

1. 原価管理とは?なぜシステム化が必要なのか

まずは、原価管理の概要と目的に加え、個別原価管理が求められる業種と特徴を解説します。

原価管理の概要と目的

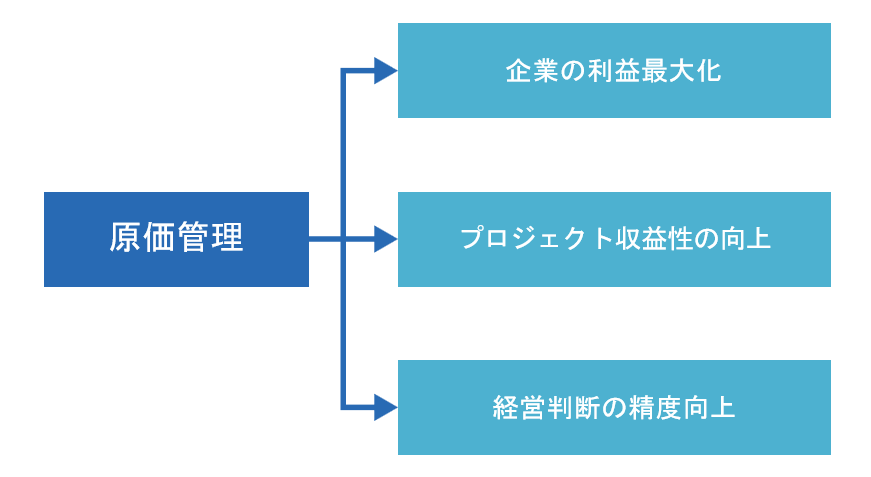

原価管理とは、企業が製品やサービスのコストを正確に把握し、利益の最大化や経営判断の精度向上を図るための管理手法です。

従来は製造業で活用されていましたが、現在ではIT、建設、コンサルティング業界など幅広い分野で重要視されています。

原価管理の主な目的は、以下の3つです。

- 企業の利益最大化:無駄なコストを削減し、収益性を向上させる

- プロジェクト収益性の向上:案件ごとのコストを管理し、赤字を防ぐ

- 経営判断の精度向上:データに基づいた適切な経営戦略を立案できる

適切な原価管理を行うことで、企業の競争力を高められます。

個別原価管理が求められる業種と特徴

個別原価管理とは、プロジェクトや製品単位でコストを計算・管理する手法です。特に、以下のような業種で必要とされます。

- 情報サービス(IT・システム開発):プロジェクトごとに工数管理を行う

- エンジニアリング(設計・施工):プロジェクトごとに資材費や労務費を管理する建設業:現場ごとに、材料費、人件費、重機費などを管理する

- 製造業(受注生産):製品ごとのコストと利益率を計算するコンサルティング・士業:案件ごとの人件費を管理する

これらの業種では、手作業による原価管理では限界があるため、システム導入による効率化が求められます。

お役立ち資料を

無料公開しております

ERPを活用したプロジェクトごとの

原価管理~個別原価管理の基礎知識と課題を解説

2. 原価管理における主な課題

原価管理における主な課題は、以下の3つです。

- 部門ごとにデータが分断されている

- 手作業・Excel管理の限界

- コスト予測・収益管理の難しさ

部門ごとにデータが分断されている

多くの企業では、部門ごとに異なるフォーマットやシステムで原価管理を行っています。そのため、全社的なコスト情報の統一が難しく、最新データの共有にタイムラグが発生する問題があります。

例えば、営業部門では受注データ、製造部門では生産コスト、経理部門では財務データをそれぞれ管理している場合、これらのデータがリアルタイムで統合されなければ、正確なコスト分析はできません。

結果として、意思決定の遅れや、予算と実績のズレが生じやすくなります。

手作業・Excel管理の限界

多くの企業では、依然としてExcelを用いた手作業の原価管理が主流です。しかし、この方法にはいくつかの課題があります。

- 入力ミスの発生:手作業での入力は、ヒューマンエラーを引き起こしやすい。特に、大量のデータを扱う場合、入力の誤りが後の分析や意思決定に大きな影響を与える。

- データの更新遅れ:リアルタイムでの情報共有が難しく、最新のコスト状況を正確に把握するのが困難になる。

- 属人化による業務のブラックボックス化:特定の担当者が管理を担っている場合、異動や退職時に正しく引き継ぎがされないと、業務の継続性に支障をきたす。

このような問題を解決するためには、システム化による自動化と標準化が不可欠です。

コスト予測・収益管理の難しさ

原価管理において、予算と実績の乖離をリアルタイムで把握することは困難です。特に、以下のような課題があります。

- データの収集と分析に時間がかかる:手作業でのデータ処理では、原価の変動要因を迅速に分析することが困難になる。

- 赤字プロジェクトの発見が遅れる:プロジェクトの進行中のコスト超過をリアルタイムで把握できず、赤字の発覚が決算時になってしまうことがある。

- 外部要因への対応が遅れる:原材料費や為替レートの変動など、外的要因によるコスト増加への対応が後手に回ることが多い。

こうした課題を克服するには、原価管理システムの導入が有効です。原価管理システムを活用することで、リアルタイムでのデータ更新、正確なコスト予測、迅速な収益分析が可能となり、経営判断の精度向上が期待できます。

3. 原価管理システム導入のメリット

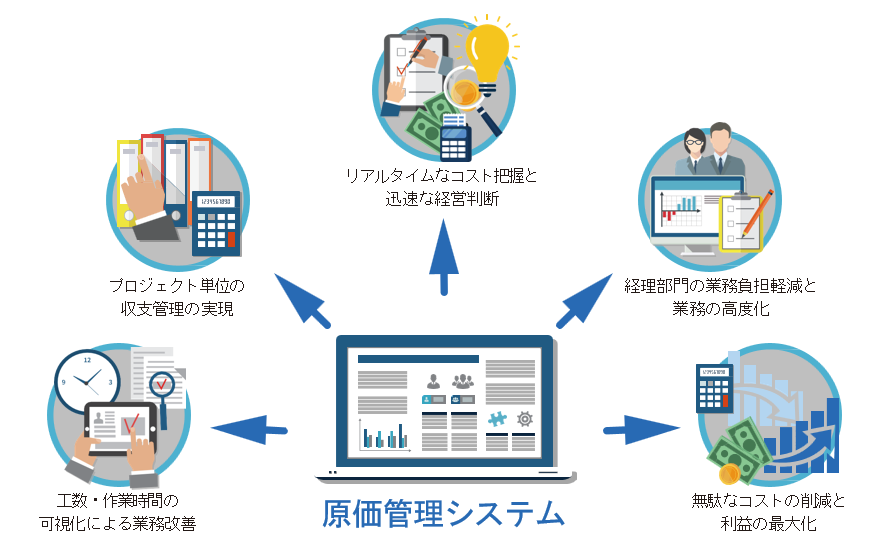

原価管理システム導入のメリットは、以下の5つです。

- プロジェクト単位の収支管理の実現

- 工数・作業時間の可視化による業務改善

- リアルタイムなコスト把握と迅速な経営判断

- 経理部門の業務負担軽減と業務の高度化

- 無駄なコストの削減と利益の最大化

プロジェクト単位の収支管理の実現

原価管理システムを活用すれば、原材料費・人件費・外注費などのコストが自動集計され、プロジェクト単位での収支データをリアルタイムで可視化できます。予算と実績の差異を即座に把握できるため、赤字案件を早期に発見し、迅速かつ適切な対策が可能となります。

また、収支データの可視化により、経営層だけでなく現場のマネージャーもプロジェクトの収益性を把握しやすくなります。

工数・作業時間の可視化による業務改善

原価管理システムでは、作業ごとの工数や作業時間を正確に把握・分析することが可能です。作業のムダや非効率な工程を早期に特定できるため、業務フローの見直しや最適化につなげやすくなります。

例えば、特定の業務に過剰な工数がかかっている場合、その原因を分析して改善策を講じることで、生産性の向上が期待できます。

また、工数データの蓄積は、将来的な業務標準化や自動化への足がかりとなり、組織全体の働き方改革にも寄与するでしょう。

リアルタイムなコスト把握と迅速な経営判断

原価管理システムを活用すれば、すべての原価関連データが一元管理され、常に最新のコスト情報を把握できる状態が実現します。

複数のシステムや帳票に分散していたデータが統合されることで、経営層はタイムラグなく正確な情報をもとに判断を下せます。

常に最新のデータを提供できる原価管理システムは、価格改定の判断や受注の可否判断といったスピーディーな意思決定を支える基盤といえるでしょう。

経理部門の業務負担軽減と業務の高度化

原価管理システムの導入により、経理担当者の手作業によるデータ集計やレポート作成作業が自動化され、大幅な業務効率化が実現します。

定例的な業務にかかる時間が短縮される上に、人的ミスのリスクも軽減されます。

その結果、経理部門は単なる事務作業から脱却し、コスト分析や戦略的な財務提案といった付加価値の高い業務へとリソースを集中できるようになります。

無駄なコストの削減と利益の最大化

原価管理システムによって原価データの精度が向上すれば、無駄なコストの発見と削減が容易になります。

従来は見過ごされていた材料のロスや人件費の偏りなども数値として可視化されるため、適切な改善アクションにつなげられるでしょう。

また、原価変動のシミュレーション機能を活用することで、外部環境の変化に対するコストリスクの予測と対応も可能となり、持続的な収益性の確保にも貢献します。

4. 原価管理システムの選び方

原価管理システムを選定する際は、以下の3点を重視しましょう。

- 業種・業務に応じた原価管理機能の確認

- 既存システムとの連携可否

- システムの利用形態

また、その他の選定ポイントも解説します。

業種・業務に応じた原価管理機能の確認

まず、自社がどのような原価管理機能を必要としているかを検討します。

例えば、製造業や建設業、ソフトウェア開発などのように、案件ごとにコスト管理を行う業種では、「個別原価管理」機能が必要です。案件単位で原価や利益率を正確に把握できるため、進行基準での売上・原価の計上や、直接原価の配賦などもスムーズに行えます。

一方で、食品や化学、繊維などのように、大量生産や継続的な製造を行う業種では、「総合原価計算」機能を用いることが多いでしょう。そのため、ERPに備わっている原価管理機能でも十分に対応できるケースもあります。

自社の業務に適した原価計算の手法を明確にし、それに対応したシステムを選ぶことが重要です。

既存システムとの連携可否

原価管理システムを選定する際、既存システムとの連携可否は重要なポイントです。

原価計算には、正確な会計データや在庫情報、生産管理データが必要です。既存システムで管理しているこれらのデータを原価管理システムに自動連携できれば、データの一元化と業務の効率化が可能となります。

また、手作業によるデータ入力や転記が不要になることで、業務負担の増加やヒューマンエラーのリスクも回避できるでしょう。

システムの利用形態

原価管理システムの利用形態には、クラウド型とオンプレミス型があります。それぞれの特徴を理解し、自社に適したものを選ぶことが重要です。

下の表は横にスクロールできます。

| 観点 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 初期導入コスト | 低い(サーバーやインフラの購入が不要。利用料金が月額または年額で発生) | 高い(自社でサーバーやハードウェアを購入・設置する必要があり、初期投資が大きい) |

| 運用コスト | 低い(サービス提供者が運用するため、自社での運用負担が少ない) | 高い(自社でサーバーやソフトウェアのメンテナンス、アップデートが必要) |

| カスタマイズ性 | 低い(標準機能に依存し、業務に合わせた柔軟な変更は困難) | 高い(自社の業務フローに合わせた詳細なカスタマイズが可能) |

| セキュリティ | サービス提供者によるセキュリティ対策が施されているが、外部サーバーにデータが保存されるため、完全なコントロールは不可 | セキュリティを自社で完全に管理可能 |

| アクセス | インターネット接続があれば、どこからでもアクセス可能 | オフィス内または専用ネットワーク内でのみアクセス可能 |

その他の選定ポイント

上記の主要な観点に加え、以下の点も考慮しましょう。

下の表は横にスクロールできます。

| 観点 | 概要 |

|---|---|

| カスタマイズ性・拡張性 | 将来的な業務拡張や制度変更に対応できる柔軟性があるかどうか |

| 操作性 | 現場の担当者が使いやすいUI/UXであるか ※業務の属人化を防ぐ上でも重要 |

| サポート体制 | トラブル発生時や法改正への対応など、導入後のサポート体制が整っているか |

お役立ち資料を

無料公開しております

ERPを活用したプロジェクトごとの

原価管理~個別原価管理の基礎知識と課題を解説

5. 原価管理システム導入のステップ

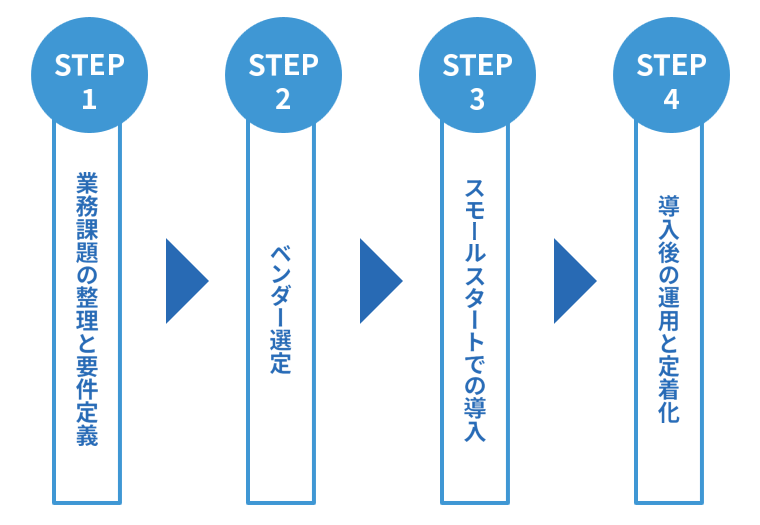

最後に、原価管理システム導入までの流れを、4つのステップに分けてご紹介します。

- STEP1:業務課題の整理と要件定義

- STEP2:ベンダー選定

- STEP3:スモールスタートでの導入

- STEP4:導入後の運用と定着化

STEP1:業務課題の整理と要件定義

まずは業務課題を整理し、システムに求める要件を明確にします。

原価管理の場合、原価計算の精度が低い、集計作業に時間がかかる、リアルタイムでのコスト把握が難しいといった課題が考えられるでしょう。

これらの業務課題をシステム化によってどのように改善したいかを検討し、具体的にどの機能が必要かを定義することが求められます。

この作業により、導入後のギャップを最小限に抑え、スムーズな運用につなげられます。

STEP2:ベンダー選定

次に、システムを提供するベンダーの選定を行います。

ベンダー選定は、システム導入の成否を左右する重要なプロセスです。単に価格や知名度で判断するのではなく、専門知識やサポート体制を含めて総合的に評価する必要があります。

特に、原価管理に関する専門知識が豊富で、業界特有の要件に対応できるベンダーを選ぶことが大切です。

また、システム導入後、操作方法やトラブル対応のためのサポートが充実しているベンダーであれば、社内の混乱を最小限に抑えられるでしょう。

さらに、システム導入前にPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施することで、候補システムの操作性や業務プロセスとの整合性を事前に確認できます。PoCを活用することで、「業務に合わない」「期待通りに機能しない」といった導入後のリスクを軽減でき、ベンダー選定の判断材料としても有効です。

なお、PoCを有効に活用するポイントや活用事例については、以下をご参照ください。

参考:べニック「お役立ち資料(PoC活用ガイド)」

STEP3:スモールスタートでの導入

原価管理システムの導入は、一度にすべての業務をシステム化するのではなく、スモールスタートで進めるのが効果的です。

まずは小規模なプロジェクトや特定の部門で試験運用を行い、実際の運用上の課題を把握します。

その後、得られたフィードバックをもとに改善を加えながら、段階的に全社導入を進めることで、スムーズな移行が可能となります。

また、新しいシステムに対しては、現場から抵抗が生じることが多いため、まずは小さな成功事例を作り、徐々に受け入れられる環境を整えることが重要です。

STEP4:導入後の運用と定着化

システムの導入が完了した後は、安定した運用を継続するための体制を整備することが不可欠です。

特に、社内での定着化を図るために、操作マニュアルの作成や研修の実施など、社員教育を充実させることが求められます。

また、社内に相談窓口を設け、システム運用上の疑問やトラブルに迅速に対応できる体制を整えましょう。身近に相談できる担当者がいることで、業務改善のスピードが向上し、より効率的な原価管理が実現できます。

加えて、導入後も継続的にシステムの活用状況をチェックして、必要に応じてシステムを改善し、長期的に効果を発揮できるようにすることが、成功のカギとなります。

6. まとめ

正確な原価管理は、企業の収益性や経営判断の質を大きく左右します。

従来の手作業やExcelでは限界があるなか、原価管理システムの導入はコストの可視化や業務効率化を実現する有効な手段です。

本記事で解説した選定ポイントや導入ステップを参考に、自社に最適なシステムを見極め、持続的な利益向上に向けた体制構築を進めましょう。

お役立ち資料を

無料公開しております